「ご隠居様、お客様ですよ。」

叫ぶ声がする。

辺り一面茅の原である。低くしめった土地にはイ草が繁っている。その茅やイ草の中に何十人もの人々が入って。茅を刈り、イ草を抜いている。ご隠居と呼ばれた近藤景春も慣れない手つきで茅を刈っていた。

「おう。」

と返事をして、腰を伸ばし、振り向いた。苗を植えたばかりの小さな田の向こうに、人を乗せた馬と問屋の尾張屋宗右衛門が見えた。宗右衛門は一礼した。馬に乗っているのは誰かと見ると曹源寺の和尚である。和尚はこちらに気づくと手を振った。

近藤景春はそばにいる妻のなつに、

「宗右衛門さんが、曹源寺の和尚様を連れてみえられた。先に帰って、茶の用意をしてくれ。」

と声を掛けた。

刈った茅を束ねていた妻のなつが、

「おおそうですか。」

と言って振り向き、姉さんかぶりの手ぬぐいをとって挨拶し、家の方に向かった。

近藤景春は、近くで、茅を刈っている者たちに、

「宗右衛門さんが、曹源寺の和尚様を連れてみえられたので、わしは戻るが、みなさんご苦労様です。」

と声をかけて、宗右衛門と和尚様のところに行った。

「和尚様、よくおみえになりました。」

曹源寺の和尚に声を掛けると

「まあまあ、近藤景春様はすっかりお百姓になられて。」

和尚は目を丸くして言った。

「はい、この方が性に合っているようです。お茶など差し上げますので、どうぞ家まで、すぐ近くです。」

と歩き出した。

「すまぬのう。拙僧が馬に乗り、元城主様を歩かせては。」

と和尚が言うと

「いやいや、先ほど申しましたように、わたしはすっかり百姓です。皆とも身分などなく暮らしています。それがまた楽しいのです。」

と言う近藤景春の言葉に大きく頷いた和尚が周りを見て、

「ほう、なんとたくさんの者たちが働いていることか。」

と驚いて言った。

馬の手綱を引いていた宗右衛門が話し出した。

「和尚様、近藤景春様はこの地に杜若様の供養のために隠居された。他の一門衆や御家来は沓掛に戻られたが、お二人のことが心配で、たびたび見に来られた。するとお二人が泥や草の中で、イ草を抜いたり茅を刈ったりしていらっしゃる。何をなさっているのかと聞くと、開墾して田を作るのだとおっしゃる。

ここはイ草と茅ばかりの荒れ果てた土地で、イ草の『い』とかやの『かや』で『いがや』と呼ばれている土地です。確かに沼があり水には困らないが開墾するのは大変なことです。

皆さんびっくりなさった。そのようなことをなさらなくとも米も野菜もお持ちしますと言っても、お聞きにならない。しかたなくお手伝いするようになった。

ところがご一門の次男、三男の方たちが自分たちもこちらに住むとおっしゃって、小屋など建てて移られた。領民も手が空くと、こうして開墾の手伝いに来ています。少しですが田もできて、先ほどご覧になったように苗も植わっています。」

「そうですか。そうですか。」

和尚がしきりに感心していると、

「あれが皆さんに立てていただいた我が家です。」

近藤景春が指さした。

大きな百姓家が建っていた。桶狭間の戦いからまだ1年たっていないが、信長の「隠居所なども用意してやれ」という命令を受けた梁田が、すぐに宗右衛門に手配した。館を建てようとしたが、近藤景春が建てていただけるなら百姓家をと願ってこの百姓家が建てられた。領民をはじめ多くの者が駆けつけ、瞬く間にできてしまった。

そしてその周りに何軒かの小屋も建っている。その小屋は宗右衛門が先ほど話した一門の次男、三男の者たちが建てたものだった。

家の前に百姓の女房といった格好のなつが待っていて、

「和尚様、お久しぶりです。よくお越しくださいました。宗右衛門さんもご苦労様です。どうぞお入りください。」

と挨拶した。

「はい、杜若様の一周忌にはちと早いがお参りにまいりました。足腰が弱くなってどうしようかと思っておりましたら、宗右衛門が馬に乗せて連れてきてくださいました。それにしても奥方様までも百姓姿で・・。」

「よく似合っていますでしょ。」

などといいながら家の中に案内した。

「まずは、杜若様に線香を上げたい。」

と小さな仏壇に向かって和尚が念仏を唱え、宗右衛門、近藤景春となつが手を合わせた。

その後いろりを囲んで杜若の思い出話となった。信長様との出会いとか、曹源寺での盆踊りの話も出た。そんな思い出話をしているときに近藤景春が尋ねた。

「ときにお二人は、杜若がなぜ娘たちからは『お師匠様』と呼ばれ、若い男たちからは『先生』と呼ばれるのかご存じか。皆に聞いてもお茶、お花を教えていただいたという者、読み書きだという者、縫い物、そろばん、商売、中には諸国の勉強だのという者もおりました。いったい杜若は何をしていたのですか。」

「はいはい、そのことですか、近藤景春様はご存じなかったかもしれませんな。実は杜若様は拙僧の曹源寺で若者塾を開いておいでになりました。

はじめは拙僧が杜若様にお茶をお教えしていましたが、すぐに拙僧など超えられてしまいまして、寺に来る娘たちにお茶を教えられるようになりました。特に農閑期の百姓の娘なども誘われ、近在の多くの娘たちがくるようになりました。その折、読み書きのできない娘たちのために読み書きも教えられるようになったのです。

すると、順番を待つ間に縫い物をしている者がいると、それを教えてもらう者が出てくる。百姓の娘が菅笠を作っていると商家の娘が興味を持って習うなどして、それはそれは寺は賑やかになりました。

こうして娘たちが集まってくると、当然娘目当ての若い男たちもなんだかんだと寺に来るようになりました。そこで杜若様はそうした彼らを集め、男塾を開かれました。ここにいる宗右衛門さんはその先生の一人です。」

和尚がそういうと

「ほう、宗右衛門さんはお花の先生でもなさいましたか。」

と、近藤景春が珍しく軽口を叩いた。

「あっはは、まさか。わたしは杜若様に頼まれまして、番頭を連れて行ってそろばんを教えました。

ところがある時、杜若様から

『あなたは問屋をなさっているので、諸国の物産や話が集まってくるでしょうから、そうしたことを皆に話してください。また諸国の物産の中で当地でもできる物はないか、若者たちに試させてほしい。

沓掛の二村山から有松、桶狭間、大高から知多半島の辺りは丘が連なり、稲作りができません。貧しい暮らしの者も多くおります。こうした土地でも作れる物を開発してください。』

と言われました。

信長様と若い頃寝食を共にしたことのあるわたしには分かります。杜若様は信長様のなさりたいことを分かっていて、それをなさっているのだと。おかげで稲の作れなかった土地では綿作りや果物、麦なども作られるようになりました。綿を使った織物、その織物を染めた染め物もなども土地の産物になりつつあります。」

「寺に来て見なされ、いろいろな珍しい物が植えられていたり、作られていたりしますぞ。若者たちは男も女も身分にとらわれず、新しいことに生き生きと取り組んでいます。それを見るのは誠に楽しい。これもみな杜若様のおかげ、杜若様は若者たちの中にこれからも生きて行かれる、そう思います。」

最後は和尚がしみじみと言った。

しばらく間があった後、唐突に近藤景春が言った。

「今ひとつご存じであればお聞かせ願いたいのですが。今川義元が沓掛の姫は鬼姫とよばれているそうだがと言ったとき、鬼姫は自分だと杜若が名乗り出たのですが、杜若は鬼姫と呼ばれていたのでしょうか。」

「拙僧は鬼姫などと言うことは聞いたことがないが、宗右衛門さんはどうじゃな。」

と和尚が宗右衛門を見た。

「はあ、困りましたな。思い当たることがないわけではありません。もしかしたら、駿河の人足どもの噂が今川義元の耳に入ったのではないかと思います。」

頭をかきながら、宗右衛門が答えた。

「それはまたいかなることですか。」

近藤景春が聞くと、宗右衛門が申し訳なさそうに話し始めた。

「いつでしたか曹源寺の茶室で和尚にお茶をいただいていたときに、小僧さんが

『山門で姫様に馬子たちが乱暴をはたらいています。』

と知らせてきました。わたしが飛び出して山門についた時には、確かに杜若様と4人の馬子がおりましたが、その4人の馬子は皆正座して杜若姫に何やら諭されているようでした。よく見ると馬子たちの目が腫れていたり、頭にこぶができていたりしました。

杜若様はわたしが駆けつけますと、

『ちょうどよいところにお見えになった。この者たちが悪さをしようとしたので、お話ししていたところです。ところで、あなた様は若いとき、信長様と共にこの地で悪さする者を退治なさった。おかげで皆安心して暮らせるようになりました。ところが今またこうした者がいるのは残念です。おまけにこの者たちは問屋であるあなた様の差配する馬子たちです。今後このようなことのないようにお願いします。』

とおっしゃった。申し訳ないと申しますと。

『では、お願いしますよ。』

と一瞬鋭く私をご覧なさった後、にっこりなさって娘たちと行ってしまわれた。

馬子たちに話を聞きますと、山門のところで休んでいると、参道をこちらに何人かの娘たちが賑やかに話しながらやってくるのが見えた。その中に若い色男がいて娘たちはその色男を囲んで楽しそうだった。

しゃくに障ってので、からかってやろうと、4人で通り道を塞いだ。その中の一人の娘に手を伸ばした瞬間、その色男に伸ばした手を捕まれて投げ飛ばされた。それを見たほかの3人がこの野郎と、持っていた棒で殴りかかったら、その棒をとられて逆に叩き伏せられてしまった。

そして正座させられて諭された。と言うことでした。

わたしが叱ろうとすると。

『もう十分です。二度といたしません。ほんとに怖かったずら。』

『おらあ、あの方の目を見たら、魂を吸い込まれるような気がしたずら。問屋様 どうぞお許しください。』

『もう怖くて、二度といたしません』

と口々に言うではありませんか。

実はわたしも杜若様に鋭い目で見られたとき本当に怖かった。ごらんのように腕がないのは、わたしが悪さして信長様に切り落とされたからで、信長様に叱られることの怖さは誰よりもよく存じています。

しかし杜若様に叱られるのは心を切られるような恐ろしさがあります。ですから馬子たちの申し訳ないという気持ちは本当だろうと思い、許してやったのですが、馬子たちが

『あのお方、身なりは男だが声からしておなごずら。』

『あんなに強いおなごがいるものか、わしらは今までけんかで負けたことがないのが自慢じゃったずら。それが4人でかかっていって、あっという間にやられてしまったのじゃぞ。』

『そうずら、見つめられるだけで、生きた心地がせんかった。あんなに怖いのは男に違いないずら。』

『でも、最後ににっこりなさったときの美しさはこの世のものとは思えなかったずらなあ。』

などと言い合った後

『問屋様、あのお方はどなた様でございますか。』

と聞いてきましたので、

『あのお方は、沓掛城の姫様じゃ。』

と言いますと、びっくりしまして、

『姫、姫様といいますと、おなごの姫様ずらか。』

『ひゃあ、だとしたら、鬼姫じゃ、鬼姫様じゃ』

『そうじゃ全く鬼姫様じゃ。』

と言い出しましたので、

『鬼は無礼であろう。』

と叱りましたが。

『すみません。問屋様、わしらは身をもってあの方の強さ、恐ろしさを知ってますずら。それにあの美しさはこの世のものではありません。それで思わず鬼姫と申してしまいました。』

と申しておりました。馬子たちは駿河の者たちだったので、彼らが鬼姫の話を駿河でしたのだと思います。その噂が広まって、今川義元の耳に入ったのではないか思います。誠に申し訳ございません。」

と、宗右衛門が言うと、

「よかった。」

と、なつが言った。皆は何故と言う顔でなつを見た。

「そうですね。よかったと言ったのでは、どういうことかとお思いになるでしょうね。今川義元が鬼姫と言い出したとき、わたしは部屋の外で宴会の給仕する者たちを指図していました。ですから今川義元と杜若のやりとりを聞いていました。あのとき杜若は今川義元に名を問われても鬼姫と答えるだけで、杜若の名を名乗りませんでした。あの夜、今川義元のもとに行ったのは杜若ではなく、鬼姫なのです。」

なつの「あの夜、今川義元のもとに行ったのは杜若ではなく、鬼姫なのです。」の言葉を聞いて近藤景春は、次の朝今川義元が話したことが、自分の娘の杜若とは違う者のことを聞いているように思えたことを思い出した。そうだあれは杜若ではなく鬼姫だったのだと思った。

なつが話を続けた。

「桶狭間の戦いの後、梁田様が信長様の下知を伝えにみえられたとき、杜若が信長様のお方様になっていることを告げられました。わたしはやはりと思いました。戦いの10日ほど前だったでしょうか、和尚様の曹源寺に泊めていただいたことがありましたね。」

「はい。」

と和尚が答える。

にっこりとしてなつは話を続けた。

「いつも曹源寺には男のような格好で馬に乗って行きます。ところがあの日だけは、髪を解かし、打ち掛けを着て駕籠で参りました。化粧をした杜若を見たのもあのときだけです。杜若が曹源寺に泊まることになるかもしれないと言ったとき、信長様に会いに行くのだと母親のわたしには分かりました。」

「信長様と杜若様が並んだところなど、誠に美しい夫婦雛でござった。お二人にお見せしたかった。」

申し訳なさそうに和尚が言った。

「はい、本当に見とうございました。」

なつは少し間を開けて、また話し始めた。

「杜若は信長様の妻となったときに、信長様に命を捧げたのだと思います。そして鬼となって今川義元のもとにいったのです。」

「申し訳ありません。鬼姫などという噂が立たなければ、今川義元の耳にも入らなかったでしょうに、耳に入らなければ、」

と宗右衛門が言い出すと

「それは違いますぞ。」

と、近藤景春が強い口調で言った。

「今思えば、すべて杜若の成したことだと思うのです。今川義元が沓掛に来たことも、今川義元のもとに行くことも、信長様が今川義元を討つために杜若がしたことだと思うのです。

ところで、宗右衛門さん、桶狭間の戦いの折、我が沓掛が雇い入れた見張り人はあなたの手配による者だったのではないですか。杜若が成さんとしていたことをご存じだったはずです。

杜若は信長様と共に戦ったのです。そしてその戦いは杜若にとって、死ななければならない戦いだったのです。すべて杜若自身が望んだことです。わたしもなつも杜若が自刃したときにそう確信したのです。

愛する者のために、親を家を欺き、敵に身を任せ、命を絶ってまでも、尽くそうとする。やはり杜若は鬼姫なのです。その鬼姫にこれほどまでも慕われた信長様はまさに魔王でいらっしゃると思います。

この戦国の世を収めることができる者は、魔王の信長様に違いありません。とてもとてもわたしのいられる所ではありません。せっかく信長様に許されたのにもかかわらず、隠居を願い出たのもそう思ったからです。」

近藤景春は皆の顔を見て、すこし頬を緩めると、話題を変えた。

「そうそう、梁田様がよくこちらに見えられまして。『わしはそなたがうらやましい。わしもしばらくしたら隠居を願い出ようと思っている。この度の戦いでつくづく思い知った。木下藤吉郎殿や松平元康殿のように、信長様について行くことはわしには荷が重い。そなたの隠居ぶりを見ていて、わしも隠居したくなった。』とおっしゃっていました。」

「鬼に魔王、それに続こうとする者、そしてただの人として生きようとする者。宿命じゃ。人は皆それぞれの宿命を背負っているのじゃ。杜若様は自分の宿命を全うなさったのじゃ。南無阿弥陀仏。」

と和尚が手を合わせると、皆も手を合わせた。

なつがその場の気を変えるように明るい声で

「和尚様、沼にかきつばたが美しく咲いておりますが、ご覧になりませんか。」

と誘った。

「おう、ぜひとも見たいものだ。ご案内くだされ。」

和尚は馬に乗り、4人で連れ立って、沼に向かった。しばらく行くと、真新しい小さなお堂があった。

「あのお堂はまだ新しいのう。」

和尚が訪ねると、なつが答えた。

「はい、皆様が杜若のために建立してくださったのですよ。杜若の書き置きには『自分の亡骸は火葬にしてほしい。煙となって空より信長様をお守りしたい。灰は沼にまいてほしい。信長様は必ず海に出て行かれる。沼の水もやがて海に注ぐ、海にてもお守りしたい。』とありましたので、その通りにいたしました。ですからお墓もありません。それで皆様がお墓の代わりに地蔵堂を建ててくださいました。」

馬から下りた和尚は般若心経を唱えた。

「觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。・・・」

お堂でのお参りをすませて馬に乗った和尚が叫んだ。

「おお紫の帯が緑の中に見えますぞ。」

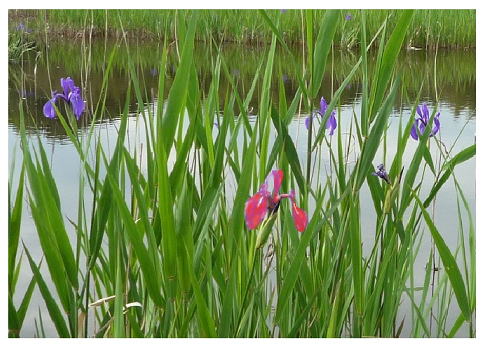

沼に着くと、沼のあちこちに群落となって咲くかきつばたが美しい。

「実は拙僧は初めてここに来たのだが、誠に美しいのう。」

和尚が沼を眺めていると、舟が近づいてきた。

「舟の用意ができました。お乗りください。」

片手で器用に竿を操りながら、宗右衛門が呼んだ。4人が舟で渡ったところ

は、杜若が自刃した所であった。

「ここで杜若は自らの命を絶ちました。」

近藤景春が言うと、手を合わせて水面を見た和尚が

「あれ、あそこに咲くかきつばたは赤いではござらんか。」

と不思議そうに言った。

と不思議そうに言った。その赤いかきつばたを見ながらなつが、

「はい、他のかきつばたの花は皆どれも紫ですが、あのかきつばただけは赤い花をつけています。

杜若が胸を刺して沼に落ちていくとき白装束が真っ赤に染まり、倒れ込んだ水面も赤く染まりました。あの赤い花は杜若のような気がいたします。」

そう答えたとき、ふっと風が吹き、赤いかきつばたが揺れた。

近藤景春が隠居し、一族の若者と共に開墾したこの地は、現在の愛知県刈谷市の最北部に位置する井ヶ谷(いがや)町である。この町には近藤姓の家が多い。

杜若を弔った地蔵は、今では由来も定かでなくなり、桶狭間の戦いの落ち武者を弔ったのではないかと言われている。それでも、土地の人によって年に一度の供養が続けられている。

かきつばたが咲いていた沼は、今は小堤西池と呼ばれて、東側の丘陵地とともに昔のままの自然が残されている。沼の西側は無論、イ草や茅の原ではなく、広々とした田んぼが広がっている。

かきつばたが咲いていた沼は、今は小堤西池と呼ばれて、東側の丘陵地とともに昔のままの自然が残されている。沼の西側は無論、イ草や茅の原ではなく、広々とした田んぼが広がっている。かきつばたの花は今も変わらずに、池のあちらこちらに群落をつくり、5月のゴールデンウイークの頃には紫の美しい花を咲かせている。このかきつばたは国の天然記念物に指定され、地域の人たちの努力で保護されている。その紫の花の中に、時としてひときわ赤みの強いかきつばたの花を見つけることがある。

トップページへ