首なし武者の群れ

藤 文一郎 作

今からおよそ400年前の戦国時代のことでした。

今からおよそ400年前の戦国時代のことでした。

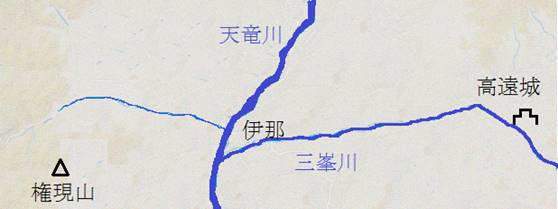

ここ伊那から東に10キロメートほどのところに高遠城というお城がありました。この城をめぐり戦いが行われ、多くの血が流されました。いまその城跡は桜の名所として知られていますが、このとき流された血が地面にしみ、その血を吸って育ったからでしょうか、高遠の桜は色合いが赤く、見事な花をつけます。

さて、このときの城主は仁科盛信という若い武将でした。この方は甲斐の国(今の山梨県)の武田信玄の5番目の息子で、武田信玄の亡くなったあとを継いだ兄武田勝頼の命により、甲斐の国の東の入り口にあたるこの城を守っていました。

その天正10年3月はじめ、織田信長が甲斐の国を四方八方から攻めてきました。

この頃武田勝頼は鉄砲の活用で有名な長篠の合戦で敗北し、力を弱めていました。織田軍が攻めてくると、次々に武田側は降伏したり、裏切ったりして織田側につく始末でした。そんな中、最後まで戦い、全員が討ち死にしたのが高遠城の戦いでした。

この戦いで、この城を攻めたのは織田信長の長男の織田信忠です。攻める信忠の軍勢は5万人。守る高遠城の兵はわずか3千人です。まず信忠は使者を送って降伏を促しましたが、高遠城側は拒否しました。

信忠は父信長に自分の力を見せようと猛攻撃を開始しました。城の者たちは城主盛信を先頭に必死に戦いましたが、織田の大軍にはかないません。凄惨な戦いのち全員が玉砕しました。

そのとき死んだ武将の首は切り取られ、塩漬けにされて信長の元に送られました。首を切り取られ首無しになった胴体は鎧を着けたま ま、城から城の下を流れている三峰川へ投げ捨てられました。

ま、城から城の下を流れている三峰川へ投げ捨てられました。

この三峰川は西に流れ、伊奈で天竜川に注ぎます。この三峰川が天竜川に合流するところの岸に、首無し鎧武者の胴体がいくつもいくつも流れ着きました。これを哀れに思った土地の人々はこの首無し鎧武者を岸から引き上げ、権現山のふもとに埋葬したそうです。

しかも恐ろしいことにこの首無しの鎧武者たちはなくなった首を求めて、村人や旅人を襲い、首を切り取っては自分の胴体の上に乗せます。すると乗せられた首が「これはわしの首ではない」と不気味な声でしゃべり、その首を投げ捨て、また次の首を求め、鎧をガシャガシャさせ、手に血の滴る刀を提げてさまよい歩くそうです。

権現山を通る山道を通る旅人はいなくなり、村人は夕日が沈む前から戸を厳重に閉め、家の中で息を殺していました。

そんな日々が続いたある夕方、一人のみすぼらしいなりをしたお坊さんが、権現山に続く道を歩いてきました。それを見かけた村人が「お坊様、これから権現山に行かれるのならやめなされ」と呼び止め、首無し武者の話をしました。

するとお坊様は道ばたにあった頭ほどの石を布袋に入れ、「よいしょ」と担ぐと、「わしに任せておきなされ」といって、そのまま山に向かって歩き出しました。村人はあきれた顔をして見送りました。

石を入れた袋を背負い山道を登っていったお坊様は、峠に来ると大きな松の木を背にし、石を前に置き座り込みました。

山はあっという間に暗くなり、木々の間から月の光が青白く差しています。今夜は満月なのでしょうか。差し込む光は思いの外強く、闇と光が入り交じっています。その光と闇を乱したかと思うと、ざわざわと木々の枝を揺らせ、風が一吹きしました。するとあたりに生臭いにおいが漂ってきました。お坊様は置いた石を前に、目を閉じたままです。

森の奥の方からガシャガシャと音がしてきました。お坊様が目を開け、音のする方を見ますとあの首なし武者が木々の間から現れました。しかも前からも右からも左からも後ろからも次々に現れ、お坊様を取り囲みました。

お坊様は驚いた様子も見せず、座ったまま小さな声でなにやらお経を唱え始めました。その声が聞こえたのでしょうか、首なし武者たちは、お坊様を取り囲んだまま動きを止めました。

すると「ひゅー」という何とももの悲しい音がして、お坊様を囲んでいる正面の囲みが開け、一人の同じように首のない武将がそこから前に進み出てきました。木々の間から差す月の光にひときわ見事な鎧がきらきらと輝いています。

その武将がお坊様の前に座り首のないまま手をつき礼をすると、取り囲んだ首なし武者たちも一斉に座り礼をしました。お坊様は初めて目を開け、腰につけた矢立から筆を取り出すと、お経を唱えながら前に置いた石に、南無阿弥陀仏と書きました。

お坊様はその石を両手で持ち上げると、前に座っている武将に差し出しました。武将はその石を受け取ると首の上に載せました。すると石に書かれた墨の文字が動き出し、南無阿弥陀仏が目や鼻や口の形になりました。

しかも不思議なことにその墨の目や鼻や口が本物の目や鼻や口に変わり、石は武将の首に変わりました。武将は「私は仁科盛信と申します。これでようやく成仏できます。」「この者たちにも首を授けて下されませ。お願いいたします。」と深々とお辞儀をし、お坊様を見つめました。

お坊様はにっこり笑うと「首になる石を持ってきなされ。」と首なし武者たちに言いました。首なし武者たちはお辞儀をすると次々に森の中に入っていき、それぞれ石を抱え森から現れました。お坊様に持ってきた石にお経を書いてもらうと首に載せ、それぞれ自分の首を取り戻すと森の中に消えていきました。

それ以後、首なし武者が現れることはなくなりました。ところが現在時として、権現山で首ほどの石をひっくり返すと、そこにお経が書いてあり、その文字が目、口、鼻に変化し、生首に変わることがあるそうです。